ふと立ち寄った大型花屋で「プルモーサス・ナナス」(以下”ナナス”)という種類のアスパラガスに見惚れて衝動買いをしたのが観葉植物との最初の出会いでした。

育て方なんて何も知らない筆者でしたが、どんなもんかという感じで育て始めたのを覚えてます。

それからというもの100均のダイソーや近所の花屋で「ナナス」を中心に見栄えのいい観葉植物を見つけるとせっせと買い足す日々が続きます。

筆者

筆者といってもそこまで観葉植物にお金をかけるつもりはないので高くても一鉢せいぜい1,500円程度がいいところです。

徐々に机の上は書類が置けないほど観葉植物に占領されるように。

ミニ観葉植物はかわいいし毎日の葉水によるキラキラ感がこれまた見ていて楽しいんですが、1個だけ大きなデメリットがあるんです。それが虫。

2㍉ぐらいのちっちゃなコバエみたいな虫たちがいつごろからか部屋の中に出現するようになりましてね。

それらの虫がデスクの上でプ~ンプ~ンと回られるとうっとおしいことこの上なし。

しかも素早いから手でパチンってやってもぜんぜん捕まらんのです。

さらに娘が大の虫嫌いで、部屋の中で虫がちょっとでも舞おうものならキャー!

最初は何が原因で虫が湧くのかわかりませんでした。

浴室の換気扇から入ってくるのかベランダ開けたときに外から侵入してくるのかいろいろ調べてはみたんです。

でも観察を続けていくうちに、どうやら観葉植物を植えてる”土”が原因らしいと。

ということでなんとかならんかと調べていたら、ハイドロカルチャー(水耕栽培)というやり方なら虫はわきにくいというのを知ってそれならばとトライしてみることにしたんです。

ハイドロボールとゼオライト

本音を言えば”植物を育てるなら土の方があったかみがあって自然っぽくていい”という考えです。

でも虫には勝てません。

そこでハイドロカルチャーに行くわけですが、植物に関しては完全素人なのでいつものごとくネットをさまようことに。

土の代用品として散見されるのは「ゼオライト」という表面に細かな穴が無数に開いた天然鉱石と「ハイドロボール」と呼ばれる粘土を高温で焼いて発泡させた(こちらも細かな穴があいた)軽石みたいな石を使ったやり方でした。

ただゼオライトだけでやる水耕栽培もあればハイドロボールだけの水耕栽培もあって、よくよく調べてもどちらが正解なのかがわからないんです。

そこで私が出した答えが”根腐れ防止”効果のあるゼオライトを下地に、その上に通気性がよく水はけもいいハイドロボールを敷いたら一石二鳥でいいんじゃね?というもの。

実に合理的じゃああ~りませんか。

ハイドロカルチャーのメリット・デメリット

ハイドロカルチャーのおおまかなメリット・デメリットをおさらいしておきます。

メリット

- ハイドロボール(or ゼオライト)は無臭なのでにおいが気にならない

- 基本的には無菌なので虫がつきにくい

- 水の量がすぐわかるので水やりの管理が楽

- インテリアとしても楽しめる(※これが今回のやり方だとデメリットだった①→後述)

- 洗えば何度でも利用できるのでコスパよし(※これが今回のやり方だとデメリットだった②→後述)

デメリット

- 成長のスピードが遅い(大きくなりにくい)→個人的にはデメリットではない

- 根から出る老廃物が容器内に溜まることで根腐れが起きやすい

- 定期的に洗浄(or 交換)する必要があるなど水質管理が意外に難しい

土を取り払う

まずは植物から土を完全に落とす作業から始めます。

今回はダイソーで偶然見つけた土栽培の”コーヒーの木”をハイドロカルチャー仕様に変えてみます。

ダイソーに寄ったときは必ずミニ観葉植物をチェックして気に入ったものがあればその都度購入してきます。

ただダイソーに通い慣れてくると売ってる観葉植物も毎回ほぼ同じ植物しか目に入らないのでそんなにしょっちゅう買うわけではないんです。

よほど見映えのいいものがあったときかもしくは普段めったに見ることのできない植物がたまたまあったときですね、すーと手が伸びてしまうのは。

”ナナス”も私の生活圏内にあるダイソーではあまり見かけないので貴重品扱いでです。

中でも”コーヒーの木”は初めて見るミニ観葉植物でした。

しかもその成長度合いや見た目のバランスもかなりいい感じだったので速攻で買い物かごに入れちゃいました。

汚れてもいい袋を用意して袋の中で(簡易)鉢の上から土全体をぐにゅぐにゅともんであげると次第に柔らかくなって直物が抜けやすくなります。

根っこが切れないようにうまく取り出せたら、水シャワーなどを利用して根っこ部分の土をできるだけ取り除いてやります。

このときすでに根腐れしている部分があればそれも洗い流しちゃいます。

あとは長く伸び過ぎてる根っこの部分を切り取っちゃいます。

(”土に慣れた根っこ”はあえて残さない方がいいという情報があったのでそれにならいました)

最後ににおいをかいで土のにおいや腐ったにおいなどが感じられなければOKにしてます。

植え替え

ここからはきれいにした植物を見た目いい感じでバランスよく”植えて”いく作業になります。

この時根っこが1個の塊から出てる植物ならさほど手間はかからす難しいこともありません。そのままドスンとガラスの中においてあとはゼオライト→ハイドロボールの順に入れていけばいいだけですから。

一番の難所は今回のコーヒーの木のように複数の個体をいい感じの葉の広がりになるよう組み合わせてその状態を指で押さえて維持しながら”植えて”いく作業です。

というのもゼオライトやハイドロボールを入れていく途中でそのバランスが崩れてしまうことがけっこうあるから。

そうなるとまた最初からやり直しになるんですが、この作業がとても大変(※後述)なんです。

だからできれば1回で仕留めたいところ!

そんなこんなでなんとかバランスよく植え替えが終わると下のような感じに仕上がります。

どちらの石も粒状でしかも透明なガラスコップに入ってるので水の分量もわかりやすく、なんといっても虫がわかないのが最大のメリットです。

でも今回採用した”合理的な”やり方で数ヵ月育てていたら、本来ならメリットであるはずのことが実はデメリットだったということに気づいてしまったのです。

デメリット①見た目の問題

ガラスコップを使ったハイドロカルチャーはおしゃれ感もありインテリアとしても楽しめるという触れ込み…なんですが、ただね実際にやってみたら今回のやり方(ゼオライト+ハイドロボール)だと個人的に1点ひっかかるところがあったんです。

たとえば器はガラスコップを使用してるのでもちろん完全に透明です。

そうなるとゼオライトとハイドロボールの境い目がはっきりわかってしまいます。

これが全く気にならなければ何の問題もないんですが、個人的にはかなり気になるところでして。

そこでゼオライトがちょうど隠れる程度の受け皿を探しまくってみたのですよ。

これならまあまあいい感じに見えますでしょ。

ただ植物を買い足すごとに器などもその都度買い足しなので、時期によっては同じ形のガラスや受け皿などがなかなか見つからないこともしばしば。(特にダイソーは数ヵ月前にあったものがすぐに新商品に切り替わってることが多い)

それゆえ器や皿がけっこうバラバラだったりします。

これがどうにも納得いかない。

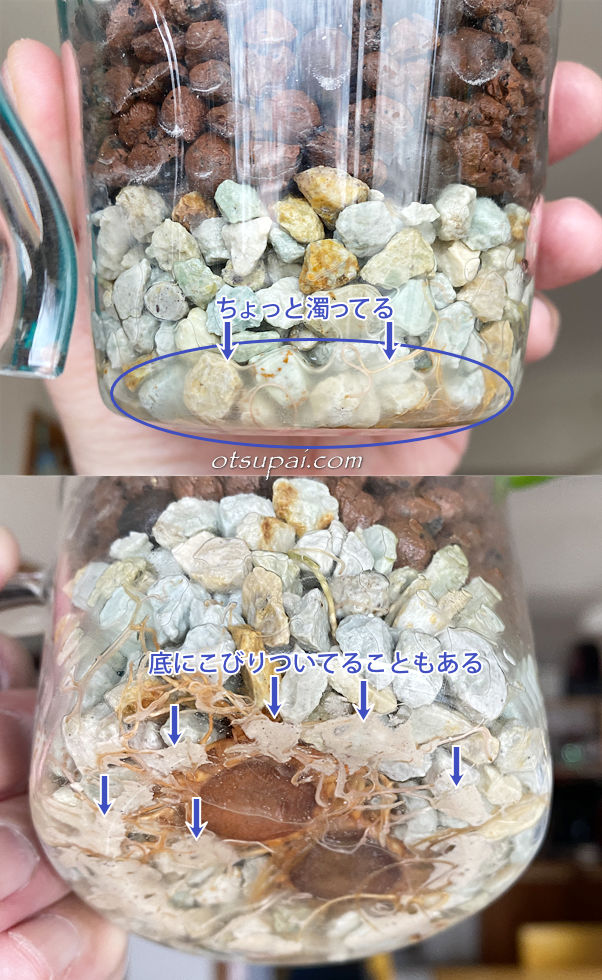

にごり

こちらは今回のやり方とは直接関係ないですが、見た目の問題として追加記載しておきます。

ゼオライトを購入したまま使うとガラス内の水が白濁します。

白濁した水は見ていてあまりいいものではないのでゼオライトを使う前には必ず水洗いすることにしてます。

でもゼオライトの紹介記事はけっこう散見されるものの、はたして洗ってもいいものなのか洗うならどうやって洗うのが最適なのかといったことに関してはスルーしてるページが多く、調べてもよくわからないのです。

(そんなのわかるだろ!って当たり前の話なんでしょうか)

もう面倒なので私はゼオライトが届いたらまず最初にボウルにあけて水を流して米を研ぐようにザッザッと洗っちゃいます。

そうするとかなり濁った水が出ます。

水が透明になるまで”米研ぎ”を続けます。

でもそのきれいなゼオライトを使ってもしばらくすると水が濁ってるときがあるんです。

ちなみに白濁するだけでなく緑に変色してることもあります。

変色というか藻のようなものが発生してるのか。(わからん)

こういった感じで日にちがたてば多少の水汚れはどうしても出てきちゃいます。

”重症”になるとにおいも出てきます。

このあたりの水質管理が素人にはまあまあ難しいところでもあって、それを防ぐためにもゼオライトは定期的な洗浄(もしくは交換)が必要なんですね。

また「洗浄時に塩水で洗うと根腐れ防止などの効果が戻ってくる」といった情報も多かったです。

でも私は塩水の濃度(6%が最適?)を計るのが面倒くさいので普通に真水でガシャガシャ洗っちゃいます。

石角も削れちゃうでしょうけどそんなのお構いなし。いろいろ気にしてたら面倒ですから。

洗浄ではなく丸ごと新しいのと交換でもいいんです。

でもその都度買って結局は洗って(余った分は)乾燥させてというのもなんだかなあという感じで、これまでは洗浄で対処してきました。

その洗浄自体は大したことありません。ただガシャガシャ洗うだけですから。

厄介なのは洗浄前にゼオライトとハイドロボールを分ける作業なんです。

ハイドロボールも購入後は必ず洗ってます。

洗うと赤茶色い水がかなり出ます。

デメリット②面倒すぎる粒分け作業

水が白濁したりにおいが付いたりするとその都度ゼオライトとハイドロボールを取り出して洗浄する必要が出てきます。

まずはガラスコップから植物を取り出す(引っ張りだす)んですが、過去にそのまま力を入れてぐいっと引っ張ったら根元から切れてしまったことがありまして。

それを避けるために植物を押さえながらコップをさかさまにしてボールや洗面器などに中のゼオライトとハイドロボールを一気にザーとあけちゃいます。

当然両者は混ざっちゃいます。

でも次に入れ直すときはゼオライトを先に敷いてというやり方になるので、このあとにはゼオライトとハイドロボールの分離作業が待ってるんです。

幸いなことに(洗面器に)水を流しこむと軽石のようなハイドロボールだけが水に浮きます。

だからそれらをすくってしまえばあとはゼオライトだけが底に残って分離作業はあっという間に完了…のはずなんですが、実際にやってみたらそううまくは運ばなかったんです。

水を吸って重くなったしまったのか、沈んだまんまの”異端児ハイドロボール”が残ってるんですよ。

だから最終的には少しづつ指でより分けての手作業になってしまうという、ハァ。

これが一鉢二鉢程度ならなんとか我慢もできます。でも数が増えてくるともう途中でホントに嫌になっちゃうんです。

全部捨てて丸ごと交換なら話は早いんですが、それはそれで金もかかりますからね。

そんなわけで今後はゼオライトかハイドロボールかどちらかだけでのハイドロカルチャーにしようとやり方を変えることにしました。

シンプルに手間の問題です。

結局のところどっちがいいのか

じゃあどっちにするのかと。これも明確な答えは見つかってません。

なので今回はゼオライトだけのものとハイドロボールだけのものと両方でやってみることにしました。

結果、今はこんな感じになってます。

どっちも見映えは悪くないんですよ。

ただゼオライトの方が「根腐れ防止効果が高い」らしいのでホントは全部ゼオライトでとも思ったんですが、いきなり全部そうしちゃうのもどうかなということで2種類のやり方でやってます。

今後の成長でその差が見られるかどうかってところですね。

販売されてるゼオライトもハイドロボールも粒の大きさに違いがあります。

私は最初はどちらも中粒でやってたんですが、ハオルチアのように地中に埋まる部分が少ない植物などは中粒(中目)だとすき間が多くてぐらぐらしがちなので、ある時から小粒(細目)に変えてみたりと植物によって変えたりするようにしてます。

コーヒーの木は茎も根っこも細かったので小粒タイプのハイドロカルチャー仕様に変身です。

コメント